|

日本の住まいの新ブランド「HABITA」は、大断面木構造での200年住宅の実現を目指しています。

200年をゆうに超えて今も生き残る古民家から学んださまざまな知恵と心を取り入れて、それらを先進技術によって再現してゆきます。1000年以上の耐久性がある木という素材は、大切な地球環境を守る役割も果たします。大断面の木造住宅はいわばCO2を貯蔵する貴重な森なのです。

200年住宅「HABITA」・・・ここから日本の住まいのあり方は変わってゆくでしょう。 |

|

|

|

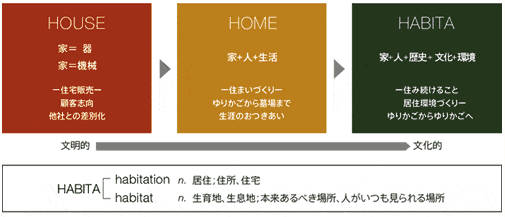

家族を入れる器としての家【house】

そして家族の生活の原点となる家【home】

しかし、住まいはもっともっと奥深く社会の基盤となるべきものです。

それが、住み暮らし、地球環境や歴史・文化を内含させた家【habitation】

新しい200年住宅の時代を創る大断面木構造住宅の新ブランド『HABITA』

|

|

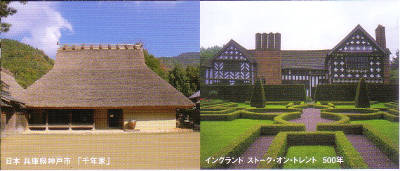

風雪に耐えてきた古民家は、私たちに多くの知恵を与えてくれました。

まず、再生して使えば200年以上維持することは決して難しくないということ、そして時間が経てばたつほどに深みを増し、資産としての価値が下がることのない家作りが可能であること。

|

|

|

さらに、再生できる家は柱と梁が太く構造体がしっかりとしていることに加え、柱や梁がきれいに並んでいる家であることが条件だということです。

これは「間面記法(けんめんきほう)」と呼ばれる日本古来の表記方法で、建物の規模を「間」と「面」で記すものです。「間」とは柱と柱の間数、つまり間口の大きさです。「面」とは庇のかかっている面の数を表します。等間隔に並ぶ柱によって区切られた部屋割りはシンプルで、用途に合わせていかようにも変化させることが可能です。 |

最近の住宅は何LDKという区分けによって、部屋の用途を限定し、生活スタイルをもあえて規制するかのような、でこぼこの家になっています。間面記法に則った古民家と比較したとき、複雑化した構造体では再生が非常に難しいことがわかりました。結果的に、家族の構成が変わり、暮らしに変化が生じたときに、それまで暮らしてきた家を活かした再生は不可能となり、わずか30年足らずで建物は壊されてしまうのです。平均寿命が世界最長の国で、世界でもっとも短命の家に暮らす矛盾に、そろそろ気づくときなのかもしれません。

|

|

|

家は、35年に一度改修、100年に一度再生し、350年に一度解体再生することで維持することが可能と言います。事実、世界各地に築200年、400年を超える民家が現存し、それぞれの家に暮らしの営みが続いています。親から子供へ、そして孫に、さらにその子供たちへとつながっていく「家」は、その家族にとってかけがえのない「実家」(habitation)といえるでしょう。

「HABITA」が目指すものは、築100年目以降の再生を可能にする家作りです。世界の古民家に学ぶ家づくりは、家族の歴史を築くために欠かせない「実家」をお届けすることにほかならないのです。家族の歴史を末永くとどめる「こころの住まい」作りをご提案します。 |

|

|

|

“ミサワホーム”は木質系パネル工法、“MISAWA international”は、柱は5寸角の集成材、がっちりした骨格がデザインに組み込まれた「現し」工法。

三澤千代治社長、過去の否定から始まる未来に70歳の再チャレンジした会社が“MISAWA

internatinal”です。

|

|

2007年自民党発表の「200年住宅ビジョン」は「良い住宅を長期にわたって長く使っていくこと」が理念として謳われています。

現在、日本の住宅耐用年数は30年足らずですが、アメリカは103年、イギリスは141年なのです。「せめてこのくらいまでは伸ばしたい」という願望の言葉です。 |

|

|

|

超長期住宅は長期優良住宅に含まれます。

2008年11月28日、長期優良住宅普及促進法が可決・成立し、12月5日に公布。2009年6月に施行が確定しています。

従い「超長期住宅先導的モデル事業」も「長期優良住宅先導的モデル事業」に変更されました。

先導的モデル事業仕様は長期優良住宅の最高レベルと言えるでしょう。

|

|

ある広告会社の調査によると、「家を建てる(建て替える)際には“HABITA”を候補に入れたか?」という質問で40.3%の方が「Yes」でした。

その他、「好感が持てる」,「センスが良い」,「企業姿勢が伝わる」,「信頼できる」などの好印象も頂いています。

“HABITA”は、これからも常に200年住宅の最先端を貫き、社会資産となる“超長期住宅”の普及を目指します。

|